なぜ、お好み焼きにとろろを入れると美味しいのか?

“日本中ハッピー❤”目指す!お好み焼きバカ 岩崎靖史です。

今回はお好み焼きにとろろを入れると、なぜ美味しいのか?

ということなんですが、

ネットでお好み焼きのレシピを見ると、その多くにとろろ(山芋や長芋など)が使われていますね。

僕のお店のお好み焼きにもとろろが入っております。

とろろを入れると何がよいかと言うと、

とろろを入れるメリット

・その粘りで混ぜやすくなり、空気を生地に含めやすく焼き上がりがふんわりする。

・焼き上がりがしっとり柔らかくなる。

この2つが、お好み焼きにとろろを入れる大きなメリットだと思います。

味と言うよりかは食感をよくする感じですね。

では、

そもそもなぜお好み焼きにとろろを入れるようななったか?

その為には少しお好み焼きの歴史を紐解かなくてはなりません。

諸説ありますが、記録では日本における粉物料理の起源は、安土桃山時代の千利休が好んだという「麩の焼き」にあるといわれています。

今のお好み焼きとは、かなりかけ離れたものですが、あくまでも起源ですからね。

それから時は経ち、現在のお好み焼きに近いものとしては明治に東京で定着していた「もんじゃ焼き」から派生し、昭和の初めに東京を中心に流行した「どんどん焼き」があり、屋台や縁日などで売られるようになりました。(太鼓をドンドン打ち鳴らして売っていたから、その名になったようです。)

この「どんどん焼き」は近畿地方においては、ソースが洋食的で一銭で買えることから一銭洋食と呼ばれ広まっていきました。こうしたお好み焼きの原型は、縁日の屋台などで提供され広がっていきました。

この頃は混ぜて焼く、いわゆる関西風のお好み焼きは生まれていませんでした。

薄い小麦粉の生地にちょこっと具材を乗せる形ですね。のちに広島風お好み焼きに進化していきます。

それとは別に、混ぜて焼くお好み焼きが生まれていきます。

混ぜて焼くお好み焼きの誕生

食文化史研究家の岡田哲氏は、「お好み焼きは当時の東京の花街において、座敷にしつらえた鉄板で客が自分の「好み」に焼く風流な遊戯料理として誕生した」と紹介しております。

驚きなのが、民俗学者の池田弥三郎氏の「私の食物誌」には「昭和6〜7年(1931〜1932年)ごろに銀座裏のお好み焼き屋が密会所のようになり、風俗上の取り締まりで挙げられた」というエピソードがあり、当時のお好み焼き屋は飲食を口実として男女が隠れて逢う場を提供する、どちらかと言えばいかがわしい業態としても機能していたようです。

同じように大阪でも初めて客に自由に焼かせる「お好み焼き」を紹介したとされる、以登屋(現在は閉店)でも芸者や花柳界の粋人、船場の旦那衆などを対象とした高級店だったようです。きっと、ここに来るお客さんも同じ目的だったのではないのでしょうか。

僕の推察ですが、この頃にお好み焼きに“とろろ”を入れるようになったのではないかと思います。

「鉄板で客が自分の「好み」に焼く風流な遊戯料理」で「男女の逢瀬の場」であるなら、「あんさん、精力つけなはれや」と、とろろ入れてもおかしくないのでは?

昔からとろろ(山芋)は、山薬(さんやく)と呼ばれ、滋養強壮、疲労回復の薬として使われていますからね。結果として、それがふんわり焼けるなどとして、一般化したとするなら。面白いですね。

本場はどこ?

近畿地方を中心に戦後急速にお好み焼きが浸透することで、混ぜて焼くお好み焼きが関西が本場と言われるほどに発展していき、今では混ぜて焼くお好み焼きは「関西風お好み焼き」とよばれています。

とろろの入れ過ぎに注意

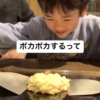

お好み焼きにとろろを入れることで、ふんわりと口当たりが良くなりますが、とろろは焼いても、卵や小麦粉のように固まりません。

なので、入れ過ぎると崩れやすく、ひっくり返したりするのが大変難しくなり、下手すると焼いている途中でぐちゃぐちゃに…なんてこともあります。

なのでとろろは水分と捉え、小麦粉1に対して、水分1.2(だし汁+とろろ)を目安にするといい感じの生地になります。

とろろは水分の1~3割程度で充分です。

当店の生地を家庭用にするなら(小さめ3枚分くらい)、

小麦粉 150g

だし汁 150cc

とろろ 15g

みりん 小さじ1

塩 少々

ベーキングパウダー 小さじ1

コレをよく混ぜ合わせて生地(タネ)を作り、

この生地(タネ) 100g

みじん切りのキャベツ 100g

卵 1個

この基本ベースにお好みの具材を入れてください。一般的なお好み焼きよりもふっくらを重視したお好み焼きに焼き上がるレシピになります。

お好み焼きは人それぞれ食感の好みがありますので、その辺はいろいろ調節してみてください。